Textbeitrag aus dem Jahr 2007 für Sigrid Rosenbergers und Martin Wassermairs Buch „Generation Sexkoffer: Jugend in den 80er Jahren zwischen politischem Klimawandel, Freizeit-Industrie und Popkultur“ (erschienen im Löcker Verlag)

Wir Kinder der 80er Jahre sind die letzte Generation, die noch mit mehrheitlich analogen Medien aufgewachsen ist. Schallplatten aus schwarzem Plastik waren in den 80ern der gängige Tonträger für Musik, und die hat man noch nicht kopiert, sondern auf magnetische Tonbänder überspielt. Niemand hat darunter gelitten, dass das genauso lange gedauert hat wie die Lieder eben lang sind, das Wort Echtzeit war daher auch noch genauso wenig gebräuchlich wie das Wort Achtfachspeed1. Das Fernsehen kam (zumindest im Osten Österreichs) mit zwei öffentlich-rechtlichen Sendern aus, bei schlechtem Wetter hat es nicht nur vor dem Fenster, sondern auch auf dem Bildschirm geschneit, und bei Gewitter mussten wir den Fernseher abdrehen und ausstecken, weil jeder von uns sorgenvolle Eltern hatte, die jemanden vom Hörensagen kannten, dem einmal der Blitz ins Wohnzimmer gefahren ist. Die Schreibmaschine war mechanisch, und selbst wenn sie sich elektrisch nannte, stempelte sie doch nur einen Buchstaben nach dem anderen aufs Papier. Tippfehler wurden mit Tipp-Ex korrigiert, wodurch zumindest die Anzahl der Fehler auf dem Blatt sichtbar blieb. Das Telefon hing fest verdrahtet an der Wand und wer es benützen wollte, musste eine Scheibe mit Nummern drauf im Kreis drehen.

Seither sind mehr als zwanzig Jahre vergangen. Zwischen 1985 und heute lag genausoviel Zeit wie zwischen der Mondlandung und der Challenger-Katastrophe oder zwischen dem Mord an John F. Kennedy und der Parteichefwerdung von Gorbatschow.

Die Digitalisierung der Unterhaltungselektronik hat in den 80er Jahren begonnen und wird jetzt gerade, zwanzig Jahre später, abgeschlossen. Wer heute zwischen 10 und 20 Jahre alt ist, der kennt keine Welt ohne CD, Internet und Satellitenfernsehen mehr. Im Vergleich zum Angebot an Medienkanälen und Medientechnologie, das heutigen Jugendlichen zur Verfügung steht, kann man den Stand der 80er Jahre getrost der Nachkriegszeit zurechnen. Und in spätestens zwanzig Jahren werden die Dreißigjährigen den Gedanken schräg finden, dass ihre Eltern einst Filme und Musik auf silbernen Scheiben zu Hause gesammelt haben. Aber vielleicht findet sich dann auch eine kleine Fangemeinde unter ihnen, die am Flohmarkt alte DVDs kaufen und kultige Wohnzimmerviewings organsieren wird, weil die Farben auf den alten Röhrenbildschirmen irgendwie wärmer und die Bewegungen einfach natürlicher erscheinen als auf den State-of-the-Art-Displays der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts2.

Zurück: Mein digitales Leben begann Anfang der 80er, rund um den Übertritt von der Volksschule zum Gymnasium mit dem Philips Videopac G7000. Beim Funkberater gab es so einen Kasten und scharenweise standen nachmittags Kinder und Jugendliche rundherum, um ihn auszuprobieren. Das hatte etwas Verbotenes, denn der Museumsimperativ „Bitte nicht berühren“ war zu jener Zeit fast überall im öffentlichen Raum Gesetz. Das G7000 aber stand dort um angefasst zu werden. Dem spießigen Elektrohändler, der seinen grauen Monteursmantel auch im Verkauf niemals ablegte, war das neue Produkt wohl auch nicht ganz geheuer, ständig sah er uns mit seinen bösen Blicken an und murmelte, das sei doch kein Kinderspielplatz hier. Aber er ließ uns bleiben, bis kurz vor Ladenschluss, denn er hoffte wohl, dass jeder von uns seinen Eltern abends in den Ohren liegen würde mit dem Wunsch, so eine Kiste geschenkt zu bekommen.

Der einzige, der jemals ein G7000 zu Hause hatte, war Lechner. Er wohnte in der gleichen Gemeindebausiedlung wie ich. Das sagte damals noch nichts über jemandes soziale Herkunft aus, und man sah ja in der Kreisky-Zeit überhaupt rein äußerlich nicht so gut, ob jemand auf der Geber- oder Nehmerseite der Umverteilung stand. Als Löterin bei Philips hatte seine Mutter das G7000 billiger bekommen, erzählte mir Lechner voller Stolz. Sofort habe ich meinen Berufswunsch auf Löter geändert und mir zu Weihnachten einen Elektronikbaukasten gewünscht. Den konnte man zwar nicht an den Fernseher anschließen, aber wahlweise in ein Mittelwellenradio, eine Polizeisirene oder einen Blumengieß-Automaten verwandeln. Erst im jungen Erwachsenenalter konnte ich halbwegs begreifen, warum das Geschick kleine Bauteile zu komplexen Maschinen zu verlöten einen nicht automatisch zu einem reichen und gutbeschäftigten Teil der Produktionskette macht. Lechners Mutter wurde noch Mitte der 80er Jahre wegrationalisiert und fuhr bis zu ihrer Pensionierung Essen auf Rädern aus.

Die Spiele am G7000 hießen schlicht Autorennen, Supermampfer oder Der kleine Mathematikus, aber das machte sie – was aus heutiger Sicht verblüfft – trotzdem nicht unverkäuflich. Sie mussten auch nur wenig von dem mitbringen, was heute unter dem Begriff Gameplay verhandelt wird, also ein spannendes und lange motivierendes Spielprinzip. Alleine die Möglichkeit, am Anfang des Spiels mit einer Folientastatur den eigenen Namen auf einen Fernseher schreiben zu können, war in den 80er Jahren faszinierend. Ob mit dem eingetippten Namen dann Hangman gespielt, Rechnen geübt oder Pfitschigogerln gespielt wurde, war gar nicht mehr so wichtig.

1982 wurde das Finale der österreichischen Fußball-Schülerliga aus dem Wiener Neustädter Stadion im ORF übertragen, unsere Schulklasse bekam frei und durfte live beim Spiel dabei sein. In der zeitversetzt gesendeten Aufzeichnung fand ich zwar meine Sitznachbarn Schröder und Horak auf dem Bildschirm, aber ich war wohl genau in dem Moment, als die Kamera bei uns vorbeischwenkte, am Klo. Dass mich das G7000 die bunten Lettern „ROBERT WAR HIER“ auf das Fernsehgerät im Schauraum eines Elektrohändlers schrieben ließ, entschädigte mich ein wenig für die entgangene Öffentlichkeit. Um große Quoten ging es mir ja nicht, Hauptsache ich war im Fernsehen.

Vor einigen Jahren kaufte ich mir am Flohmarkt bei der Wiener Kettenbrückengasse endlich endlich mein erstes eigenes G7000, mit unzähligen Spielkassetten – für weniger als den Stundenlohn einer Löterin. Wahrscheinlich wäre mir das Ding schnell langweilig geworden, hätte ich es in den 80er Jahren wirklich besessen.

Dann kam Commodore. Und alles änderte sich. Aus Videospielen wurden Homecomputer, die fortan nicht mehr nachmittags am Wohnzimmerfernseher angeschlossen wurden, sondern einen festen Platz vor dem kleinen Zweitfernseher erhielten. Der Computerarbeitsplatz war erfunden und der Windows-Rechner mit ADSL-Anschluß steht heute in vielen Haushalten da, wo sich einst der Commodore breit gemacht hat. Den Anfang machte der VC-20. Mit der eigens für den deutschsprachigen Markt eingeführten Bezeichnung Volkscomputer wollte Commodore unterstreichen, dass hier nicht eine weitere Spielkonsole, sondern eine ernstzunehmende Büromaschine in die Wohnzimmer drängt. In der Werbung gab sich der Commodore also selbstbewusst als Werkzeug zur Daten- und Textverarbeitung, zum Lernen, Rechnen, Musikmachen und Grafiken basteln. Der Vater richtet für die Mutter eine elektronische Haushaltskasse ein, der Sohn hat dank Volkscomputer endlich Spass an den Grundrechnungsarten, und die Tochter lässt sich ausrechen, ob zum Prüfungstermin ihr „Biorhythmus“ richtig gepolt ist. Die unfreiwillige Komik, die von diesen hahnebüchenen Spots heute ausgeht, soll nicht darüber hinwegtäuschen: Mitte der 80er Jahre begann sich der Computer bereits als neues Medium in den Haushalten durchzusetzen.

Die ersten Programme am Commodore waren nicht wesentlich komplexer oder eindrucksvoller als jene auf dem G7000, und in Wahrheit wurde auch diese Rechnergeneration immer noch fast ausschließlich zum Spielen verwendet. Aber alleine die Tatsache, dass man selbst Programme schreiben, speichern und weitergeben konnte, war ein großer Schritt nach vorne. Was immer man dem Kasten entlocken konnte an Tönen, Bildern oder kleinen Spielchen, das hat gleich doppelt Freude gemacht. Weil es selbstgemacht war. Der VC-20 kam als netter Bastelonkel in die Familien, nicht als fieser Zeitdieb.

Gespeichert hat man die Programme mit der Datasette auf handelsübliche Musikkassetten. Und wenn man die Kassetten nicht in die stumme Datasette, sondern in den Radiorecorder eingelegt hat, konnte man die Daten auch hören. Was für ein Klang! Das Rauschen, Knacken und Quietschen in rund 500 bits pro Sekunde (etwa ein Tausendstel der heute üblichen Übertragungsgeschwindigkeit im Internet) war wie eine Symphonie aus einer neuen Welt. Das klang verboten und gefährlich, und ein wenig hatte ich auch Angst, mir Schaden zuzufügen, wenn ich mir bei dem anarchistischen Klangwahnsinn nicht die Ohren zuhielte. Die logische Konsequenz dieser Entdeckung aber war: Wenn man die Daten hören konnte, dann müsste man sie doch auch in der Stereoanlage überspielen können. Mein Versuch, das von Schröder geborgte Spiel Frogger an der Stereoanlage mit Doppelkassettendeck zu kopieren hat leider nicht geklappt, obwohl mir Jahre später jemand versichert hat, es hätte theoretisch funktionieren müssen.

In meiner Klasse setzte sich bald der Commodore 64 durch. Der war für uns alle ein must-have und blieb lange das Maß der Dinge. 64 Kilobyte Speicherplatz waren der pure Überfluß, der Sound kam dreistimmig, die Grafik war nicht mehr aus Klötzen und Buchstaben gebildet, sondern sah in unseren Augen erstmals richtig echt aus. Als mir Schröder die Fussballsimulation International Soccer gezeigt hat, staunte ich nicht schlecht. Fussballer, die die Füsse bewegen, ein Publikum, das nach jedem Tor jubelt, wählbare Farben für die Dressen und scrollende Bannerwerbungen am Spielfeldrand. Das war nicht mehr eine abstrakte Idee von Fussball auf einem Bildschirm, es war in den Fernseher einsteigen und dort spielen, es war wie in echt.

Auf den C-64 musste ich eine ganze Weile sparen. Einfach wünschen und geschenkt bekommen war nicht drin. Für die rund fünftausend Schilling, die er gekostet hat, galt es erst mehrere gewinnbringende Feiertage abzuwarten und die Hunderter und Fünfhunderter von allen Tanten, Onkeln und Großeltern zusammenzuraffen. Ostern und Weihnachten fielen in meinen 80er Jahren immer wieder auf einen Tag: jedesmal, wenn ich mir ein neues elektronisches Gerät kaufen konnte. Erst den C-64, bald das Diskettenlaufwerk, etwas später den Drucker und zuletzt den Farbmonitor.

Der C-64 konnte einem – anders als sein Vorgänger, der nur so tat, als wäre er zum professionellen Einsatz geeignet – tatsächlich die Arbeit erleichtern. Textverarbeitung ging plötzlich über 10 A4-Seiten, auf endlosen links und rechts gelochten Papierschlangen druckte man Adressen oder Schularbeiten aus. Der Videoanschluss des C64 erlaubte es, Homevideos mit Titelbildern und Abspännen aufzupeppen, die allemal besser aussahen als die abgefilmten Magnetbuchstaben in den alten Super-8-Filmen. Und Desktop-Publishing auf dem C64 revolutionierte das Layout von Flugzetteln, Pfarrblättern und Maturazeitungen.

Es war Herbst 1985. Schröder, Horak und ich saßen in der dritten Klasse. Wir unterhielten uns praktisch den ganzen Vormittag hindurch über den C-64. Schröder erzählte, gestern sei es wieder spät geworden, denn er hat wieder ein Listing eingetippt. Weil Software damals noch nicht übers Internet kam, musste man sie aus Computerzeitschriften abtippen. Einfache Programme, deren Funktionieren nachvollziehbar sein sollte, waren in der leicht verständlichen Programmiersprache BASIC abgedruckt, aufwändigere dagegen in Maschinensprache, das heisst in einem Wust an Hexadezimalzahlen und Checksummen. Schröder erzählte von seiner durchgemachten Nacht mit der Inbrunst des siegreichen Helden, denn er wusste, dass wir anderen uns niemals die Mühe angetan hätten, seitenweise Kolonnen von nichtssagenden Zahlen und Ziffern abzuschreiben. Das Programm, das er uns dadurch sukzessive erschlossen hat, war ein für damalige Verhältnisse sensationelles Malprogramm. Kreise, Rechtecke und frei schwebende Punkte in allen 16 verfügbaren Farben einfach mit dem Joystick auf den Bildschirm zu malen und das Ergebnis auf Diskette zu speichern oder auszudrucken, das war vorher nicht möglich. Jahrelang benützte ich das Programm noch, und jedesmal war ich Schröder wieder ein wenig dankbar. Fast als hätte er es selber erdacht und programmiert. Im kleinen war das wie bei Bill Gates. Der hat auch nur jemand anderem ein Programm abgekauft und sich selber den Lorbeer und die Renditen abgeholt. Schröder ist aber, soweit ich weiss, durch das Abtippen von Programmen nie reich geworden. Wir haben ja alle längst keinen Kontakt mehr zueinander. Außer dass wir einander vielleicht alle einmal gegoogelt haben.

Jedenfalls waren wir die Computerfreaks in der Klasse, Schröder, Horak und ich. (Das Wort Computerfreaks ist mit den 80ern Jahren gestorben, heute sagt man Nerds oder Geeks.) Die meisten der anderen Jungs und einige wenige Mädels in der Klasse besaßen zwar auch Computer, aber die hatten auch noch andere Freizeitinteressen, wir drei lebten für unsere Computer.

Einmal schleppten wir unser gesamtes digitales Equipment in die Klasse. Für das alljährliche Pflichtreferat im Deutschunterricht haben wir uns das Thema Computer aufgeteilt. Ich bereitete eine mit Overhead-Folien illustrierte Präsentation über den Stand der Hardware-Technologie vor, Schröder bemühte sich (vergeblich) um eine allgemeinverständliche Einführung in das Programmieren und Horak spielte der Klasse seine liebsten Computergames vor. In seinem Part gab es immer wieder schwere dramaturgische Hänger, denn er hatte vergessen sich einen Text für die Zeit zurechtzulegen, in der die Spiele von der Diskette geladen werden. Zu Hause konnte man in diesen zwei bis drei Minuten etwas zu trinken holen, auf die Toilette gehen oder sich die Füße vertreten, aber während Horaks Referat blieb die Zeit einfach stehen. Zum Abschluss redete er über jene indizierten Spiele, die nicht an Jugendliche verkauft werden durften, und erklärte anhand des Bildschirmgemetzels „Beach Head II: The Dictator Strikes Back!“, dass die Computerspielewelt auch ernste Gefahren für Jugendliche berge, mit denen man verantwortungsbewusst umzugehen lernen müsse. Horak lieferte die (jedenfalls für mich) erste urkundliche Erwähnung jener pharisäerhaften Empörung, mit der man auch heute die voyeuristische Lust an brutalen Games (wir nannten sie Abfetzspiele) straf- und schamlos in jede Öffentlichkeit tragen kann. In der großen Pause nach unserem Referat fielen dann alle Hemmungen und wir konnten endlich ballern, was das Zeug hielt.

Auf dem Schulhof waren Computerspiele in den 80er Jahren eine Währungseinheit. Je schwieriger sie zu bekommen waren, umso wertvoller wurden sie. Diesen ökonomischen Grundsatz lernten wir schnell. Nur wer neue, seltene oder indizierte Spiele aufbieten konnte, war in diesem Markt ein Player. Geschicktes Tauschen war angesagt, am besten mit verschiedenen Leuten, die einander nicht kannten. Und schnelles Handeln, bevor die Aktien der eigenen Diskettensammlung wieder fielen.

Innerhalb unserer Klasse haben alle bereitwillig ihre Computerspiele verborgt, damit die anderen sie kopieren konnten. Alle außer Horak. Er hatte ja schon alle Spiele. Woher, das durfte keiner wissen. Klar, am Ende jeder Distributionskette eines Computerspiels saß wohl jemand, der das Spiel unerlaubterweise seines Kopierschutzes entledigt hat, ein Cracker, das sah man alleine schon an den aufwändig gestalteten Vorspännen, in denen sie sich verewigt haben mit ihren Pseudonymen und ihren endlosen Listen an Grüßen und Schmähungen anderer Mitglieder der Szene. Aber ob zwischen den Crackern und uns selbst Tausend, Hundert oder nur ein Dutzend Leute die Diskette kopiert und weitergegeben haben, das wusste man nie so recht. Gesehen hat keiner von uns jemals einen Cracker oder einen gewerbsmässigen Kopierer. Trotzdem hatten wir Horak immer im Verdacht, er säße direkt an der Quelle.

„Raubkopierer sind Verbrecher“, will uns eine Kampagne der Unterhaltungsindustrie seit Jahren mit aufwändigen Spots glauben machen und jugendlichen Kinogängern präventiv Angst einjagen. Ein Blick in eine Computerzeitschrift aus den 80er Jahren zeigt: Schon damals war Raubkopie ein gängiger Begriff, schon damals prangte ein reuig dreinschauender Mann mittleren Alters hinter Gitterstäben vom Titelblatt, wenn über die rechtlichen Hintergründe der Softwarekopie geschrieben wurde. Erstaunlich unkritisch wurde und wird der Ausdruck Raubkopierer für all jene verwendet, die Software oder digitale Daten kopieren, ohne dafür die ausdrückliche Erlaubnis der Rechteinhaber einzuholen. Kein kontinentaleuropäisches Gericht würde so jemanden wegen Raubes verurteilen, denn der Raub verlangt ja den Einsatz von Gewalt zur Aneignung von fremdem Besitz. Davon kann kaum die Rede sein, denn wenn ein Produkt sich ohne einen Verlust seiner Brauchbarkeit beliebig oft vervielfältigen lässt, warum sollte man es dann jemand anderem mit Gewalt entreissen?

An einen Grenzfall kann ich mich schon erinnern. An einem langen Winternachmittag war Horak bei mir zu Hause, er nahm Teile seiner Sammlung mit und wir spielten stundenlang auf meinem C-64. Das rasante futuristische Ballspiel Ballblazer hat mich umgehauen, ich musste es unbedingt haben. Mein Ersuchen mir eine Kopie ziehen zu dürfen, wurde einmal mehr zurückgewiesen, mangels attraktiver Tauschmöglichkeiten meinerseits. Als Horak sich einmal für ein paar Minuten auf die Toilette verabschiedet hat, nützte ich die Gelegenheit. Der Zeitdruck war enorm. Ich musste erst eine leere Diskette suchen. Oder eine, die nur auf einer Seite bespielt war, und mit der Schere eine Kerbe hineinschneiden, damit sie auch auf der anderen Seite verwendbar würde. Der Kopiervorgang selbst war auch nicht ganz einfach, schließlich gab es Spiele, die mit dem einen und solche, die mit dem anderen Programm zu kopieren waren, und wenn man Pech hatte, versagten sie alle. Aber es hat geklappt. Bevor Horak zurück war, hatte ich Ballblazer in meiner Sammlung, und es war wohl das einzige mal, dass ich mir beim Kopieren eines Computerspiels irgendwie kriminell vorkam.

Im selben Winter fiel mir ein Plakat in der Schule auf. Es war noch vor der Zeit der Schulautonomie und der damit einhergehenden Überschwemmung der Gymnasien mit kommerziellen Werbebotschaften, daher nahm man derlei Plakate noch wahr und ernst: Schülerprogrammierwettbewerb. Mit Ausnahme der stets erfolglosen Teilnahme an der ORF-Kasperlpost hatte ich nie zuvor bei etwas Vergleichbarem mitgemacht, diese Chance durfte ich also nicht verstreichen lassen. Für die drei besten selbstgeschriebenen Programme gab es Computerhardware zu gewinnen, Thema, System und Programmiersprache waren frei wählbar. Das fand ich gut, denn ein paar einfache Programme hatte ich schon in der Schublade, die wollte ich zur Not einschicken, aber für den ersten Preis musste ein neuer, großer Wurf her.

Eine Städtesimulation sollte es werden (die wohl eher dem Brettspiel DKT nachempfunden und keineswegs dem 90er-Klassiker Sim City vorausgedacht war), und ich begann an einem freien Nachmittag zu programmieren. Bald hatte das Spiel einen Namen, ein Logo und einen Vorspann: MEGAPOLIS 2000 Plus – a Game by Robert Stachel (ein lässiges Programm musste immer ein „Mega“, ein „Plus“ oder ein „2000“ im Titel haben, am besten alles zusammen). Ich baute ein Spielbrett aus Linien und Grafiksymbolen, simulierte einen Würfel und textete Ereigniskarten, komponierte simple Tonfolgen für bestimmte Spielereignisse und eine wirklich toll aussehende High-Score-Liste. Alleine am Spielprinzip selbst habe ich nie gearbeitet, geschweige denn an einem funktionierenden Algorithmus, nach dem eine Eingabe des Spielers tatsächlich zu Ereignissen auf dem Bildschirm führt. Das Spiel wurde nie fertig. Die besten Programme existierten nur als Tagträumereien, als Pläne und als vage Ahnungen, die wir nie hätten umsetzen können. Programmieren war selbst ein Spiel. Wir haben Programmierer gespielt, so wie wir als Kinder Fernsehsprecher, Geheimagent oder Kaufmannsladen gespielt hatten.

Trotzdem, Mai 1986 in der Wiener Hofburg: Kurz vor Ende seiner Amtszeit gratulierte mir Bundespräsident Kirchschläger persönlich zum neunten Platz im Schülerprogrammierwettbewerb: „Und was hast du für ein Programm geschrieben?“ Ob der alte Mann, den ich bis dahin meine gesamte Schulzeit hindurch jeden Tag milde von der Klassenzimmerwand lächeln hatte sehen, auch nur den Funken einer Idee hatte, was die jungen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu ihm geführt hat? Ich war mir nicht sicher, denn eine detaillierte Antwort auf seine Frage hatte er offenbar nicht erwartet. Viel mehr als den Titel meines kleinen Programms Mega Kalender II+ konnte ich ihm nicht präsentieren, da stand er schon bei Gewinner Nummer Acht und brummte zittrig: „Was kann denn dein Computerprogramm?“

Wenig später schaute dann Waldheim von den Wänden. Die sechste Klasse neben uns äußerte ihren politischen Protest gegen den neuen Präsidenten, indem sie sein Bild einfach aus dem Rahmen zogen. Dahinter verbarg sich nach wie vor jenes von Rudolf Kirchschläger. Dieser kleine Aktionismus hatte zumindest den nachgewiesenen Effekt, dass der Schulwart täglich aufs neue Waldheim einrahmen musste, auf dass er am nächsten Morgen von den Schülern wieder entfernt wurde. Er war dieses Spielchen bald leid und bestrafte die Sechstklassler, indem er sich fortan nicht mehr bei ihnen, sondern in unserer Klasse nach „starken Burschen, die beim Tragen helfen“ erkundigte. Die konnten nämlich, wenn sie sich dabei nicht allzu dumm anstellten, den Rest der Stunde blau machen.

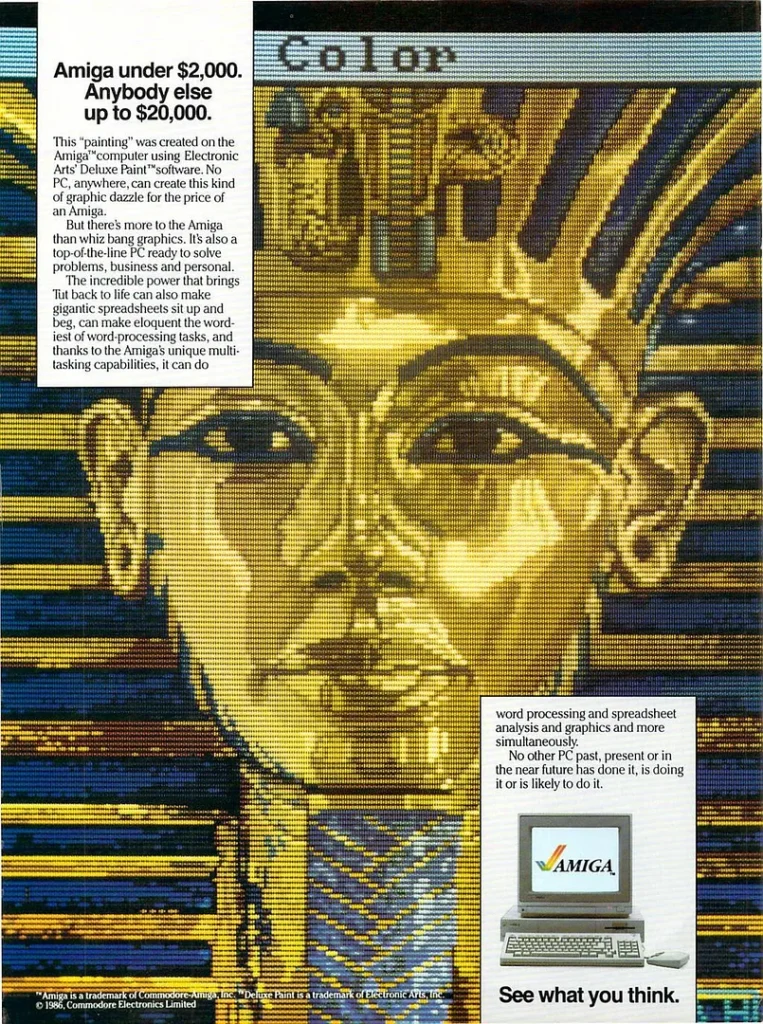

1986 begann nicht nur die Ära Waldheim und der Aufstieg von Jörg Haider im Windschatten der neuen großen Koalition, sondern auch das Zeitalter der 16-Bit-Computer. Da wurde zunächst einmal wieder alles schneller und bunter. Man staunte über eine golden leuchtende Zeichnung der Tut-Ench-Amun-Maske auf dem Bildschirm, man konnte kaum fassen, wie sich ein weiß-roter Ball ruckelfrei über ein Raster wälzte, geriet in Verzückung über Musikstücke, die in vielen Akkorden gleichzeitig ertönten und mit einem Schlagzeug unterlegt waren, das nicht nur aus knarzendem und zischendem Radiorauschen klang, so wie man es in der 8-bit-Generation gekannt hat. Atari ST und Amiga 500, das waren die neuen Flagschiffe, und wer clever war, der versuchte möglichst bald seinen C-64 so teuer wie möglich an einen unbedarften Schüler der Unterstufe zu verhökern, ehe das Ding reif für den Müll war. Komisch, ich stand Mitte 1987 plötzlich ganz ohne Computer da.

In diesem Sommer entdeckten wir „Freddis Spielsalon“, dessen Besitzer erstens nicht Freddi hieß und zweitens ein ausgesprochener Ungustl war. Dass man von Amts wegen erst ab 18 Jahren in sein Lokal hineindurfte war absurd, da es in der Zielgruppe kaum jemanden über 20 und in dem Laden zwar wenig Licht, aber keinerlei Geldspielautomaten oder ähnliches kontrollwürdiges Gerät gab. Aber es machte die Sache natürlich auch noch reizvoller. Es war Schröder, der – als altersloses Riesenbaby – den ersten Schritt ins Freddis setzte und von da an jeden Mittag eine Gruppe von spielwütigen Mitschülern anführte, die einen Automaten nach dem anderen durchgambelten. Es war ein durchaus sportlicher Wettkampf, und wenn einer an einem Automaten gut war, dann standen schonmal bis zu fünf Leute rundherum, um ihm auf die Finger zu sehen. Jeder hatte seine paar Games, in denen er mithalten konnte. Spiel um Spiel hat man sich die Maschinen untertan gemacht und dabei Raum und Zeit vergessen.

Billig war der Spass nicht. Nach drei verlorenen Leben war Game Over. Man warf eine neue Münze ein und begann wieder von vorne. Allmählich lernte man die Spiele auswendig und machte immer weniger Fehler. So ein Spiel hatte üblicherweise knapp ein Dutzend Levels, die jeweils mit einem Endgegner abzuschliessen waren. Der war mitunter ganz schön fies und unfair. Und ehe man lernte, wie er schiesst, wie er sich bewegt, wo er verwundbar war, konnte man den Rest des Games blind spielen und war um etliche 5-Schilling-Münzen ärmer. Nach dem Game Over gab einem der Spielautomat für ein paar Sekunden noch die Möglichkeit, schnell Geld nachzuschmeissen und Continue zu drücken. Selten hat man das getan, denn ein Continue-Spiel war viel schneller zu Ende, da stimmte das Preis-Leistungs-Verhältnis dann überhaupt nicht mehr. Bei Schulbeginn 1987 kam die Rettung. Horak hatte herausgefunden, dass die französische 20-Centimes-Münze in Gewicht und Größe geeignet war, den Automaten einen Schilling-Fünfer vorzugaukeln. Aus seinem unfreiwilligen Urlaub im Sprachcamp in der Normandie brachte er ein Dutzend Münzrollen mit und zog unter seiner Schulbank eine Wechselstube auf. Die Spielhalle verlor dadurch bald ihren Reiz, denn zum Kurs von fünfzig Groschen konnten wir uns ab sofort soviele Continues leisten wie wir wollten. Und der sportliche Ehrgeiz war dahin.

In der fünften Klasse waren wir der zweite Jahrgang ever, der Informatik als Pflichtfach besuchen musste. Wohl weil das Unterrichtsministerium der neuen Technologie und der Vermittlungskompetenz seiner Lehrer selber noch nicht ganz traute, wurden wir nicht benotet. Für uns, die wir uns seit Jahren mit der Materie beschäftigt hatten, war das ein frecher Affront. Und jene, die keine Ahnung von der EDV hatten, mussten sich mangels Notendruck auch nicht sonderlich anstrengen, mit der neuen Technologie Schritt zu halten. In den 90ern werden sie wohl trotzdem alle noch ihren Weg ins Internet gefunden haben. Und heute ganz selbstverständlich Bücher, Gebrauchtwaren und Blind Dates übers Netz bestellen.

Datenfernübertragung oder kurz DFÜ nannte man in den 80er Jahren allen Ernstes die Technologie, Computer über das Telefonnetz miteinander zu verbinden. Akustikkoppler hießen die Ungetüme, in die man seinen Telefonhörer hineinpresste, um seinen Computer mit einem anderen Kontakt aufnehmen zu lassen. Mit dem Internet von heute hatte das noch nicht viel zu tun, in den 80ern verband man sich bloss mit einzelnen Mailboxen oder Bulletin Board Systems. Und sie waren jenen privilegierten Haushalten vorbehalten, die einen ganzen Telefonanschluss hatten. Bis Ende der 80er Jahre waren in weiten Teilen Österreichs Vierteltelefone üblich. Eine Relaisschaltung hat jeweils nur einem der vier angeschlossenen Haushalte Zugang zum Telefonnetz gewährt, was durch ein deutlich hörbares mechanisches Knattern passierte. Anders als in amerikanischen TV-Familienserien aus den 80er Jahren verfluchte man in Österreich nicht die telefonsüchtige Tochter, sondern den Nachbarn, wenn die Telefonleitung nicht und nicht frei wurde. Alleine der Gedanke an einen Akustikkoppler und an stundenlanges Herunterladen von Software war absurd ob dieser Knappheit der Ressourcen. Mein Freund Schröder tickte anders. Er ließ sich nicht von dem Aufkleber abschrecken, der auf dem Telefonrelais jede mechanische Manipulation durch den Teilnehmer untersagte. Das Prinzip der Schaltung war leicht zu verstehen, die Nachbarn hatten ab sofort das Nachsehen, Schröder bestimmte Zeitpunkt und Dauer seiner DFÜ-Sitzungen selbst – mit dem Schraubenzieher. Und war ungefähr zehn Jahre vor mir online.

Im Film Wargames aus dem Jahr 1983 gelingt es dem High-School-Schüler David, sich ins Computersystem des amerikanischen Militärs hineinzuhacken, wodurch er beinahe den dritten Weltkrieg auslöst. Nebenbei steigt er regelmässig in die Datenbank seiner Schule ein, um seine Prüfungsergebnisse zu manipulieren. Was ob seines anarchistischen Mutes auch seine Schulkollegin Jennifer beeindruckt, die er am Ende des Films in eine gemeinsam Zukunft mitnehmen darf. Der Film hatte uns damals allen sehr getaugt, aber er war leider grob unrealistisch. Es mag in den 80er Jahren möglich gewesen sein, mithilfe eines Akustikkopplers in den kalten Krieg hineinzupfuschen, aber die Geschichte mit Jennifer, die hätte in unserem Gymnasium nicht funktioniert. Erstmal waren natürlich in Österreich vertrauliche staatliche Daten wie unsere Schulnoten noch lange nicht im Computer gespeichert. Vor allem aber hätte sich kein Mädchen in der Schule von so einem lichtscheuen Hobby beeindrucken lassen. In einem Buch mit dem Titel Generation Sexkoffer ist ein Kapitel über Computerfreaks eine programmierte Themenverfehlung.

Einen 16-bit-Computer habe ich mir dann doch nicht mehr gekauft. Das war auch besser so, denn mein Freundeskreis ist schließlich im Krieg der Systeme zerbrochen. Schröder entschied sich für den Atari, Horak schlug sich auf die Seite des Amiga. Zum Glück hat einer nach der sechsten die Schule gewechselt, die beiden hätten sich noch halbtot prügeln können in ihren aufgekratzten Diskussionen über die höhere Farbtiefe, das weichere Scrolling und die bessere Multitaskingfähigkeit. Gut möglich, dass Schröder später Apple-Missionar und Horak Windows-Kreuzritter geworden ist. Die Glaubenskriege der Betriebssysteme haben jedenfalls die 80er Jahre und den Eisernen Vorhang überlebt.

Der Rest meiner 80er Jahre blieb analog. Meine Programmierkenntnisse verkümmerten am Niveau von BASIC, meine Videokassetten wurden schlußendlich wieder mit Papier und Bleistift katalogisiert. Und für meine zaghaften Experimente in Stop-Motion-Trickfilmen eignete sich die alte Super-8-Kamera ohnehin besser als die damaligen Programme für Computeranimation, die nächtelang rechnen mussten und doch immer nur die gleichen Bilder hervorbrachten.

Die 80er Jahre waren eine Zeit des digitalen Mangels. Die aufkommenden Technologien haben mehr Lücken aufgemacht als sie selbst schließen konnten. Es fehlten uns einfach zuviele jener Tools, die in den analogen 70er Jahren noch niemandem abgegangen waren, aber erst in den späteren 90er Jahren auf den Markt gekommen sind. Den jungen von heute sei es ins Stammbuch geschrieben: Die 8-bit-Ästhetik war in den 80er Jahren nicht Retro-Understatement, sondern der ernüchternde Stand der Technik!

- Anmerkung 2025: Mittlerweile ist das Wort „Achtfachspeed“ wieder aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Es bezeichnete eine Geschwindigkeit von etwa 10 MBit beim Brennen einer CD. ↩︎

- Anmerkung 2025: Die Annahme war nicht übertrieben. Auf Reddit gibt es zwei Jahrzehnte später sogar ein eigenes Forum darüber, dass alte Konsolenspiele auf alten Röhrenfernsehern besser aussehen. ↩︎

Schreibe einen Kommentar